目次

- 1.太陽暦とは

- 2.二十四節気とは

- 3.2033年に旧暦が崩壊する!?

- 4.カレン堂オススメカレンダー ベスト3

- 5.まとめ

太陽暦とは

太陽暦は、地球が太陽の周りを回る周期(太陽年)を基にして作られた暦法です。その歴史は古代エジプトにまで遡ります。紀元前5000年頃、エジプト人はナイル川の定期的な氾濫を利用した灌漑農業を行う中で、365日で1年が巡ることを発見しました。この観察をもとに、太陽の運行に基づいた太陽暦を採用し、古代エジプト文明の基盤を形成しました。

日本では、明治時代に大きな暦の変革がありました。1872年(明治5年)11月9日、明治政府は従来の太陰太陽暦を廃止し、太陽暦(グレゴリオ暦)を採用することを布告しました。この改暦により、明治5年12月3日を明治6年1月1日とし、新しい暦の運用を開始しました。この突然の変更は社会に大きな影響を与えました。この改暦で明治5年の12月がはわずか2日間で終わってしまいました。この急激な変更は、特に地方で混乱を引き起こし、多くの農村部では第二次世界大戦後まで旧暦に基づく生活が続きました。太陽暦が日本社会に完全に定着したのは、高度経済成長期の昭和30年代以降でした。

二十四節気とは

二十四節気は、古代中国(BC.770~BC.221の春秋戦国時代)で作られたとされる太陽に基づいた暦です。当時は太陰暦が主流で、太陰暦は月の満ち欠けだけに基づいていたため、季節の変化を正確に捉えることができませんでした。農作業や漁業など、季節に依存する仕事にとって、この暦は大きな課題となっていたのです。そこで太陽の運行を元にした「二十四節気」が生まれたのです。二十四節気は、1年を24の小さな期間に分割し、春夏秋冬の変化を細かく捉えています。日本へは平安時代に伝わり、現在も立春、春分、夏至などの二十四節気は、季節を表す言葉として広く使用されています。

日本の気候とちょっとずれてる?

二十四節気は本来、中国の中原地域の気候をベースに作られた季節区分であり、日本の実際の気候とは異なる部分があります。特に日本特有の梅雨や台風は中国と大きく異なる気候です。そこで日本では「雑節」という季節の区分けを生み出しました。土用、八十八夜、入梅、半夏生、二百十日といった雑節は、日本の気候や農作業の経験から生まれた、まさに日本ならではの季節の指標なのです。これらの雑節は、旧暦(太陰太陽暦)に追記され、日本の独特な季節感を反映してきました。例えば、半夏生の日には地域によって異なる特別な食文化があり、関西ではタコ、香川ではうどん、福井では焼き鯖を食べる風習があるなど、日本の豊かな文化の奥深さを感じることができます。

2033年に旧暦が崩壊する!?

日本の旧暦は1844年に制定された天保暦に基づいています。この暦法は、当時の天文学や季節に関する知識を反映したものであり、「定気法」(太陽が特定の角度を通過する時点で二十四節気を決める方法)を採用しています。天保暦以来、旧暦は公式に管理される機関が存在せず、私的な暦が乱立する状況になっています。

このため、暦法の見直しや改訂が行われず、いわゆる「2033年問題」が発生するのです。歴史的に見ても暦は定期的なメンテナンスが必要ですが、その重要性が無視されてきた結果と言えるでしょう。

①中気の重複

旧暦では月ごとに「中気」と呼ばれる節気が設定されていますが、2033年には同じ月に複数の中気が含まれることになります。

これによりどの月名を使うべきかが不明確になり、暦の計算が困難になってしまいます。

②閏月の決定困難

通常、季節との調整を行うために閏月を設けますが、2033年の場合、閏月を設定するための基準が適用できなくなるため、旧暦の日付が正確に決められなくなります。

➂旧暦に基づく祭りや行事の日程も影響を受ける可能性

特に、冠婚葬祭業界では「大安」や「友引」といった六曜が重要視されているため、これらの日付が不明確になることによって混乱が生じる恐れがあります。例えば、「Aのカレンダーでは〇月〇日大安となっているのに、Bのカレンダーでは仏滅になっている」といった事態が起こるかもしれません。

日本カレンダー暦文化振興協会は、この問題に対して閏11月案を推奨しています。冬至がある11月を固定し、その後の月に閏月を設けることで中気が重複しないよう調整します。これにより8月と11月の間に9月と10月を入れることが可能になります。

行事など文化的な側面にも大きな影響を及ぼすため、慎重な対応が求められています。

旧暦の行く末は

同様の問題が2147年、2223年にも起こると予想されています。このような事態が起こらないよう、日本では平安時代から明治時代まで、陰陽寮という組織が暦を管理していました。2033年問題は単なる技術的課題ではなく、日本の伝統文化をいかに継承するかという重要な問題でもあります。

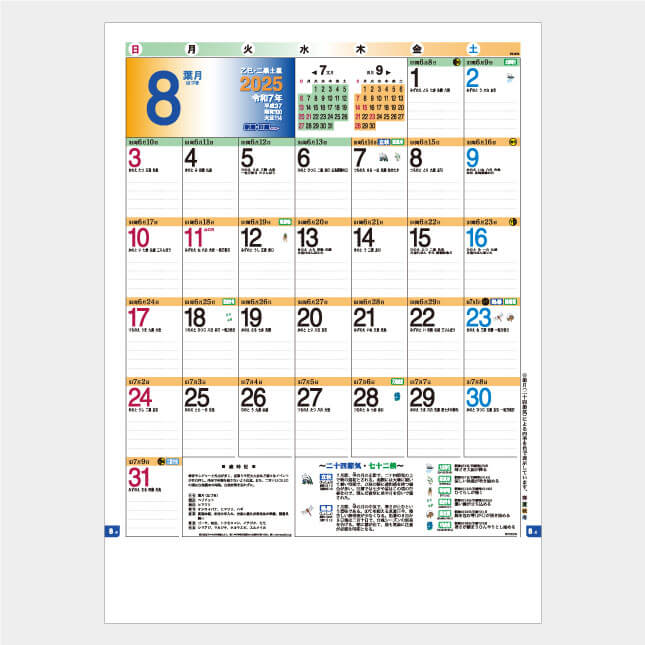

太陽と暦を感じられるカレンダー カレン堂人気ベスト3

カレン堂で太陽と暦を感じられるカレンダーの中でも人気の高かったベスト3をご紹介します!

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は太陽と暦の関係、その歴史について調べてみました。日本では古くから太陰暦と二十四節気のどちらも用いられていたことから、私たちは月と太陽どちらとも共存してきたのですね。

暦は時間を測るだけでなく、私たちと自然、そして先人たちをつなぐ架け橋なのかもしれません。皆さんも是非日々の生活やカレンダーの中に暦を探してみてください。

※本コンテンツは、名入れカレンダー専門店カレン堂(運営:シティライフ株式会社)スタッフが独自に調査しまとめた内容となります。最新版の商品・情報などと多少の差異がある場合がございますので、何卒ご了承くださいませ。また、モニターの発色具合によって実際の商品と色が異なって見える場合がございます。