目次

- 1.暦注下段とは

- 2.暦注下段の種類

- 3.暦注に学ぶ:日々の運勢と効果的な行動指針

- 4.カレン堂オススメカレンダー ベスト3

- 5.まとめ

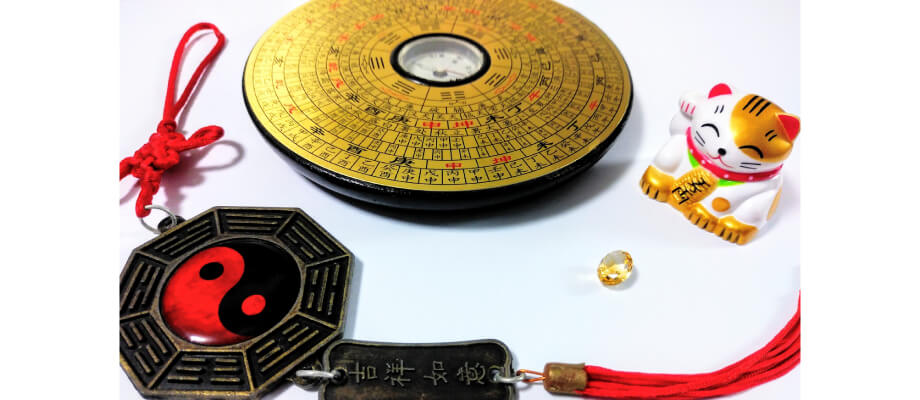

暦注下段とは

暦注下段(れきちゅうげだん)は、暦の最下段に書かれていた日々の吉凶を示す占いの情報です。現代の「本日の運勢」に近い概念です。暦注下段の歴史は古く、その起源は古代中国の農民暦とされています。日本では奈良時代の具注暦にも暦注の記載が確認されており、早くから日本に伝わっていたことがわかります。暦注下段は日々の吉凶を示す指針として、人々の生活に大きな影響を与えてきました。

禁止されても生き残った暦注下段

暦注下段は、その迷信的な性質から過去に3回も政府から禁止されてきました。1873年の太陽暦採用時、1910年の暦法改正時、そして1945年の終戦直後です。明治時代に禁止された際には「おばけ暦」という名前で非公認の暦として密かに出版されていたのです。「おばけ暦」は表向きは通常の暦でしたが、開くと中に暦注下段の情報が隠されているという巧妙な作りになっていました。このような工夫が施されていたことからも、庶民の間でいかに暦注下段が重要視されていたかがわかります。

戦後、法律の改正により出版の自由が認められ、暦注下段は再び日の目を見ることになりました。1948年には、民間暦の発行が自由化され、暦注下段を含む伝統的な暦が復活しました。この長い歴史を経て、暦注下段は現代でも一部の暦に記載され続けています。

暦注下段の種類

暦注下段は全部で23種類ほどありますが、主な分類として以下のようなものがあります。現代でも六曜は広く知られており、多くのカレンダーに記載されています。天赦日などの吉日は、宝くじ売り場での購入や冠婚葬祭の日取りを決める際に意識される場面が多いでしょう。二十八宿や九星は、占いの分野で頻繁に使用されており、運勢判断などに活用されています。

| 七箇の善日(ななこのぜんにち) | 吉日とされる天赦日、神吉日、大明日、鬼宿日、天恩日、母倉日、月徳日 |

| 二十八宿(にじゅうはっしゅく) | 月の一周を28個に分割した占星術的な暦 |

| 九星(きゅうせい) | 人間の運勢や吉凶を判断するために用いられる9つの「星(エネルギー)」 一白水星、二黒土星、三碧木星など |

| 六曜(ろくよう) | 日本で広く使われている暦注 先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口 |

| 凶日(きょうじつ) | 凶日とされる受死日、十死日、五墓日、帰忌日、血忌日、天火日、地火日、凶会日、往亡日など |

暦注に学ぶ:日々の運勢と効果的な行動指針

数多くある暦注下段について、過ごし方のヒントをまとめました。カレンダーを見ながら、ぜひ一日の過ごし方の参考にしてみてください。

六曜の過ごし方

大安:最も縁起の良い日とされています。この日は何をしても安全で、物事が順調に進むと言われています。(おすすめアクション:新しい趣味を始める・重要な商談や面接に臨む・プロジェクトをスタートさせる)

友引:勝負事は引き分けになるとされる日です。これは人間関係を深めるのに最適な日でもあります。人とのつながりを大切にする行動を心がけましょう。(おすすめアクション:友人や同僚とのランチ・家族との団らん・ビジネスパートナーとの交流)

先勝:午前中が吉!午後(特に午後2時から6時)は凶とされています。午前中に重要な仕事や決断をするように心がけると良いでしょう。(おすすめアクション:午前中の契約・新車の納車・引っ越し・お祝い)

先負:午後が吉!午前中は行動を急がず平静に過ごすのがおすすめ。通夜・葬式・法事などの弔事は問題なく行えるとされています。(おすすめアクション:急な予定や新たな事業、契約、争いごとは避ける)

仏滅:最も凶とされる日ですが、逆に考えれば自分自身や身の回りを見直す絶好のチャンスです。リフレッシュの日として過ごしましょう。(おすすめアクション:自己反省や内省の時間を持つ・心身のリフレッシュ・整理整頓や掃除)

赤口:一般的には凶日とされますが、火を使う仕事には適しているとも言われます。自分の情熱や才能を燃やす日として活用しましょう。(おすすめアクション:料理を楽しむ・アート活動に取り組む・新しいアイデアを考える)

吉日の過ごし方

天赦日(てんしゃにち・てんしゃび):年に4〜6回ほど訪れる、大安より良い最上の大吉日とされています。この日は新しいことを始めたり、重要な決定を下したりするのに最適です。慶事全般に吉とされるので、結婚式や開店などの祝い事を行うのもよいでしょう。ただし、退職や閉店など、終わりを連想させることには不向きとされています。

天恩日(てんおんにち):天の恩恵を全ての民が享受できる日という意味で、慶事に用いて吉とされる日です。5日間連続で続くことが特徴で他の吉日と重なりやすいのが特徴。お参りや不動産契約など重要なことを行うのに適しています。

母倉日(ぼそうにち):天が母親のように人をいつくしむ日という意味で、万事にわたって吉とされ、受死日以外の凶日を打ち消す効果があるとされています。特に結婚式や入籍、引越しや家の新築などに良いとされています。

月徳日(つきとくにち・がっとくにち・げつとくにち):月の徳が宿る日という意味で、特に土に関わること、家の修繕や改装工事などに吉とされる日です。基本的に何をするにも良い日とされていますが、大きな決断やリスクのある行動は避けた方が良いとされています。

大明日(だいみょうにち):太陽の光が天地のすべてを照らし出す日を意味し、太陽の恩恵を誰もが受けられる日とされています。万事に大吉とされ、特に未来につながることや移動に関することに適しています。

注意が必要な日の過ごし方

受死日(じゅしにち):暦の中で最も縁起の悪い日とされ、他の吉日(例:大安、一粒万倍日)と重なっても、その良い影響を打ち消すほど強力な凶日です。葬式以外のすべての行事を避けるべきとされています。

十死日(じゅうしにち):受死日に次ぐ最悪の凶日とされています。「十死一生」という言葉に由来し、ほとんど助かる見込みがないという意味です。受死日と異なり葬儀を行うことも避けるべきとされています。

往亡日(おうもうにち):「往きて亡ぶ日」の意味で、「行く」「始める」という行為が凶事となる日です。遠出、参拝、移転、嫁入りなど、この日はできるだけ遠出を控え、自宅でゆっくり過ごすのが良いでしょう。

帰忌日(きこにち):旅行や帰宅などを忌む日とされています。この日は新しい旅行の計画を立てたり、長期の外出から帰宅したりするのを避けるのが賢明です。

血忌日(ちいみにち):血に関係したことを忌む日です。手術や鳥獣の殺生を避け、穏やかに過ごすことをお勧めします。

時下食(ときげじき):天狗星の精が地上に降りて食事をする時間とされ、その時間帯に食事を取ることを避けるべきとされる日です。月は節切りで、日と時刻は干支で決まります。また、その時間帯には種まき、沐浴、草木を植えることも控えるべきとされています。

五墓日(ごむにち):「五行の墓」という意味を持ち、この日に葬式を出すと墓を5つ並べる(5人が亡くなる)ことになるという説があります。土を動かすことを避けて過ごすのが良いでしょう。

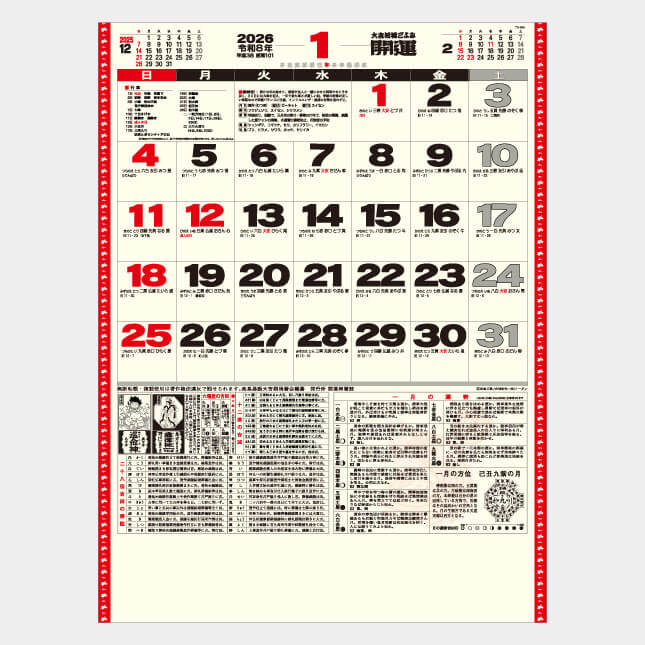

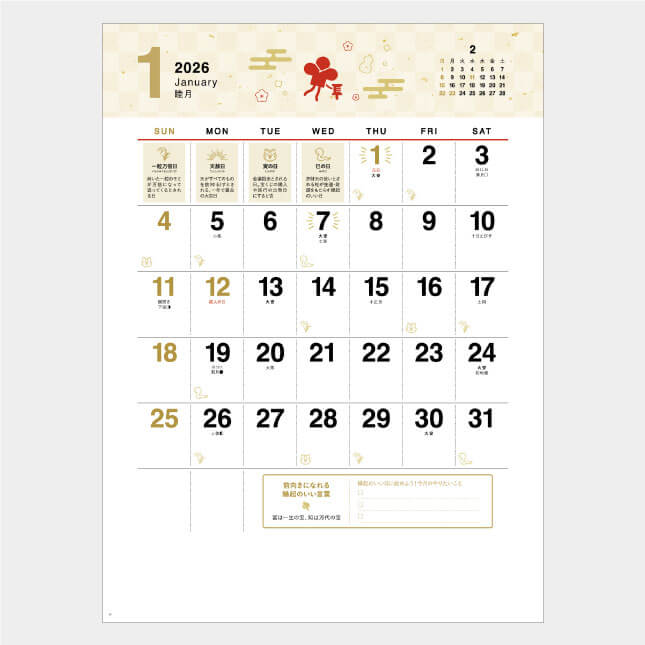

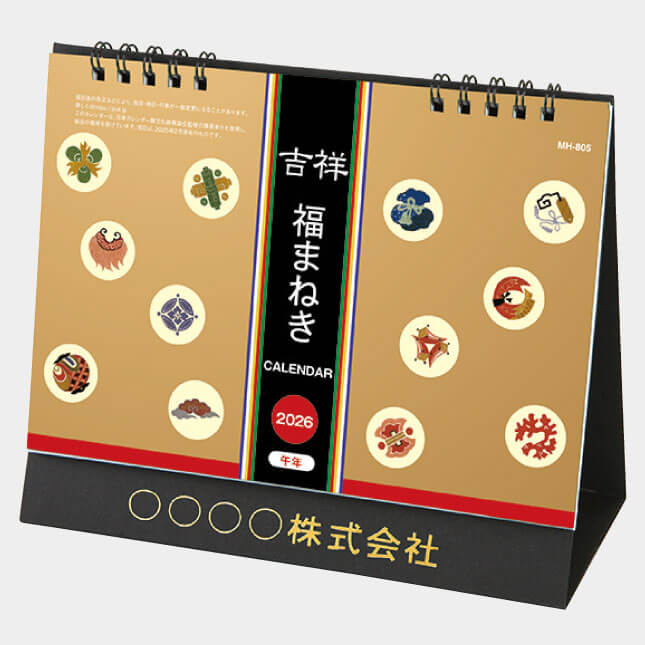

月の暦注下段が分かるカレンダー カレン堂人気ベスト3

カレン堂で暦注下段が分かるカレンダーの中でも人気の高かったベスト3をご紹介します!

すべての暦注下段を網羅しているカレンダーは少ないものの、九星や開運日などの吉凶を掲載したカレンダーはございます。日々の運勢が気になる方は是非ご検討ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。日常生活ではあまり馴染みのない暦注下段ですが、特別な日や重要な予定を決める際に活用する機会があるかもしれません。大切な日程を決めるとき、暦注下段を一つの参考として取り入れてみるのもおもしろいかもしれません。日本の伝統文化の一端に触れながら、より豊かな日々を過ごすきっかけになれば幸いです。

※本コンテンツは、名入れカレンダー専門店カレン堂(運営:シティライフ株式会社)スタッフが独自に調査しまとめた内容となります。最新版の商品・情報などと多少の差異がある場合がございますので、何卒ご了承くださいませ。また、モニターの発色具合によって実際の商品と色が異なって見える場合がございます。